「日本各地の葛布」について、私自身の学びと共に書いていく、その第一弾として、「甑列島の葛布」に触れたいと思います。実は今回、日本各地の葛布事情についての全体を大まかにまとめようと思いましたが、甑列島の葛布のことだけでも大変興味深かったため、単独で記事にすることにしました。

前置き

少し前置きの話をさせてください。

「現在、葛布の伝統的産地となっているのは静岡県」ということを、度々お伝えしていますが、それは「商業的に発展しその手法が現代に引き継がれ、現在も生産がされている地域」という意味としてであって(私としてはそういうつもりで言っていたのであって)、葛布そのものは、他の地域でも作られていました。とはいえ、私も、「どうも九州のあたりでも作られていたらしい」「その他の地域でももしかするとあったかもしれないが現存はしていないのではないか」くらいの認識しかなく、きちんと調べたことがありませんでしたので、今回を良い機会とし、書き記しておこうと思いました。中でも九州の葛布についての情報は度々目にすることはありましたが、そもそも、「甑」が読めませんでしたので、読めない漢字で覚えられず、よって良く知ろうとすることを長年放棄していたのかもしれません。

近代〜現代では、個人作家さんやグループ活動で葛布に取り組まれているところが各所ありますので、今後それについても、私の知る限り、そして情報が公開されている限り、調べて記載していこうと思います。

なお、これは書きかけで、今後記事が修正加筆、あるいは新しく追加される可能性があります。

甑列島の葛布

鹿児島県に属する甑(こしき)列島では昭和初期まで日常的に葛が利用されていた。中でも遅くまで葛布が織られていた地域は下甑村の瀬々野浦である(現在は「下甑村」ではなく、市町村統合により下甑町瀬々野浦)。「甑島の葛布の紡織習俗」が1970年に九州の無形民俗文化財に選定されている。文化遺産オンライン内の解説に「現在でも一部に伝承される」とあるので、1970年頃にはまだかろうじて生産されていたと考えて良い。その手法について文化庁による聞き取り調査が行われており、その概略が染織α(註)に掛川に伝わる方法と比較して記載されている。違いで特筆すべきは、甑島では発酵工程がなく煮沸時間が長いこと、そして糸に撚りをかけること、の2点だ。経験上、発酵させない繊維は発酵させたものよりも恐らく強い。それに撚りをかけるのだから、かなり強い糸であったと考えられる。現在、「葛の繊維は強靭だ」という記述を散見するが、これはもしかすると甑島の葛布と静岡の葛布の情報が混在・混乱しているのかもしれない。静岡に伝わる方法では発酵させることで光沢がより生きる。その光沢をさらに生かすために撚りをかけない。よって、繊維もしくは糸として「強靭である」とは言い難いが、その光沢を損なわない織り方により、独特な光沢のある葛布に仕上がる。

話が逸れてしまった。

甑島には「ビータナシ」という芙蓉を原料とした布も存在した。「タナシ」というのは長着や筒袖の短衣を指す言葉で、葛で織られた長着や短衣を「クズタナシ」と呼ぶそうだが、別に「ヒッカケ」というものも存在し、こちらは「衣服の上から羽織る」ものであったようだ。いずれにしても葛布は主に日常着として用いられていたが、前述の文化遺産オンラインのページには紋のついた「クズタナシ」の写真があるので、いわゆる「ハレ」の場の衣服としても利用されていたと考えて良いと思う。元は経緯とも葛の糸で織られていたが、後に経糸は絹や木綿、麻なども利用されるようになり、中でも絹が使われたものは上等とされていたようだから、写真に写っている現存する紋付きの葛布は、調べていないが経糸は絹なのではないかと予想する。この「絹」も島内で生産されていたらしい。養蚕に使う桑の葉も山に自生するものを利用していた。

考察や感想

1.切実性から生まれる布

「衣料は山から取る」の切実性に心を打たれた。どういうことかというと、前述の染織αの記事内に、「限られた耕地は食料が優先された、従って衣料は山の斜面に生えている葛が利用されたのであろう」という記述がある。無いものはあるところから取り寄せよう、ではないのである。「芙蓉布(ビータナシ)」についてもいずれ調べてみたいところだが、何にしても甑島の「葛布(クズタナシ)」を通して見える島の人々の暮らしは、島全体と一体化したものである。

さて、食料のために優先された耕地というのも山の上の方まで段々に作られており、片道一時間登って着くくらいの距離でもまだ近い方だったのだそうだ。そんな畑仕事の傍ら、葛もその周辺、あるいはもっと上に生えているものを利用していたと考えられる。

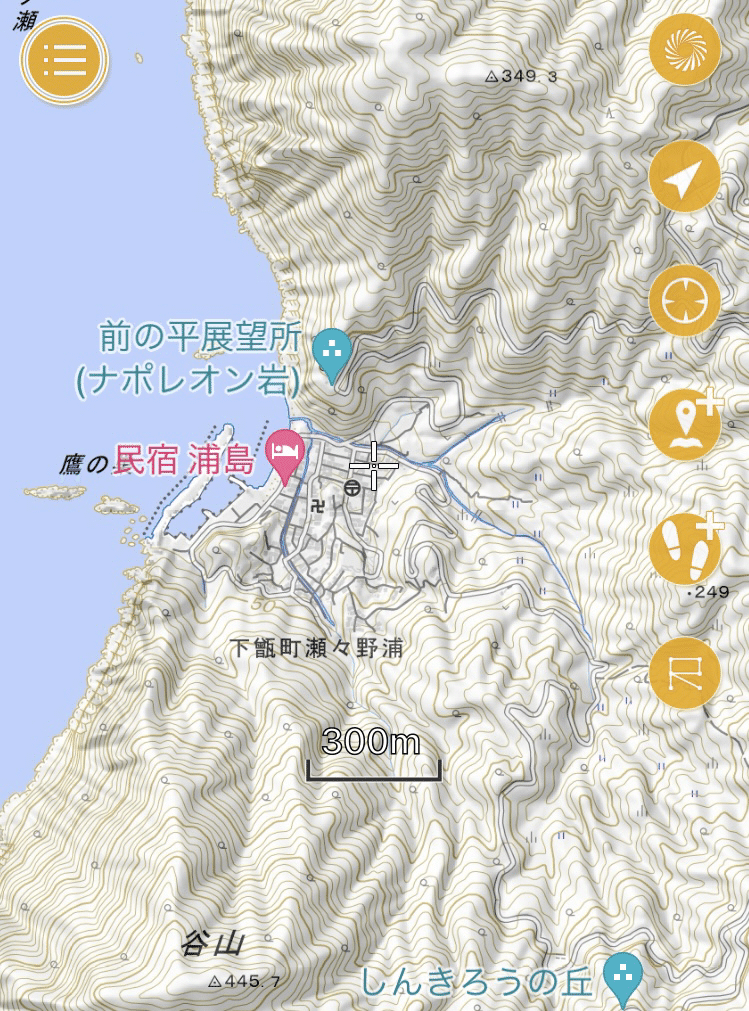

地形を見てみた。

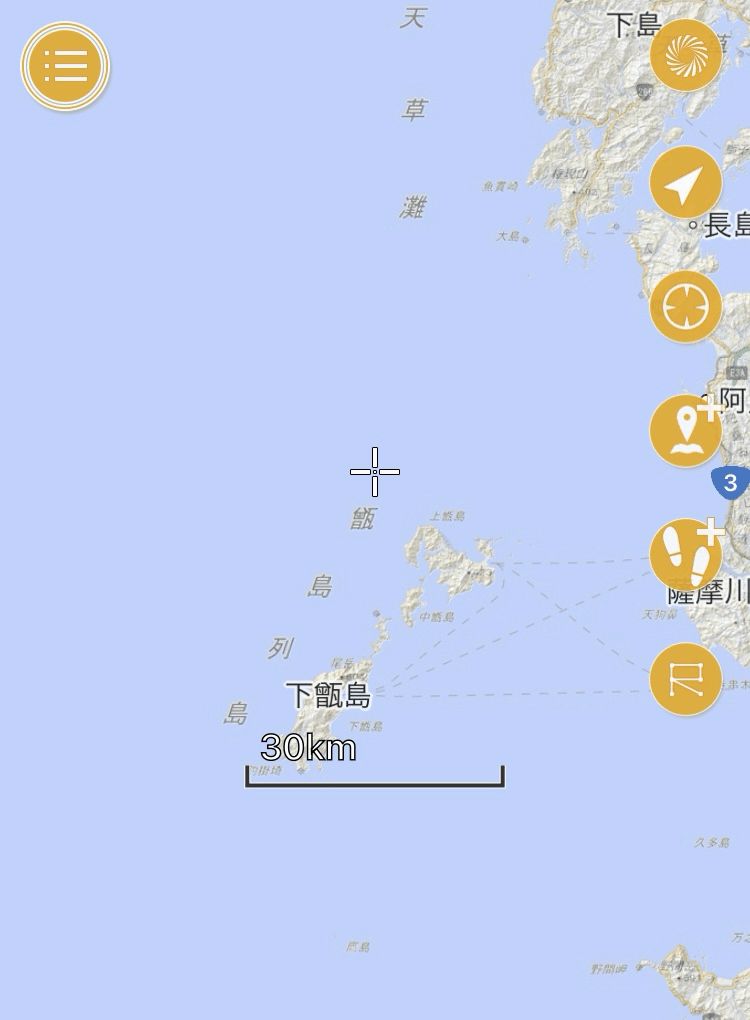

平地はほとんどなく、まわりは複雑な斜面だらけである。それも歩くにしてはかなりの急斜面だ。ついでなので島全体も見てみた。

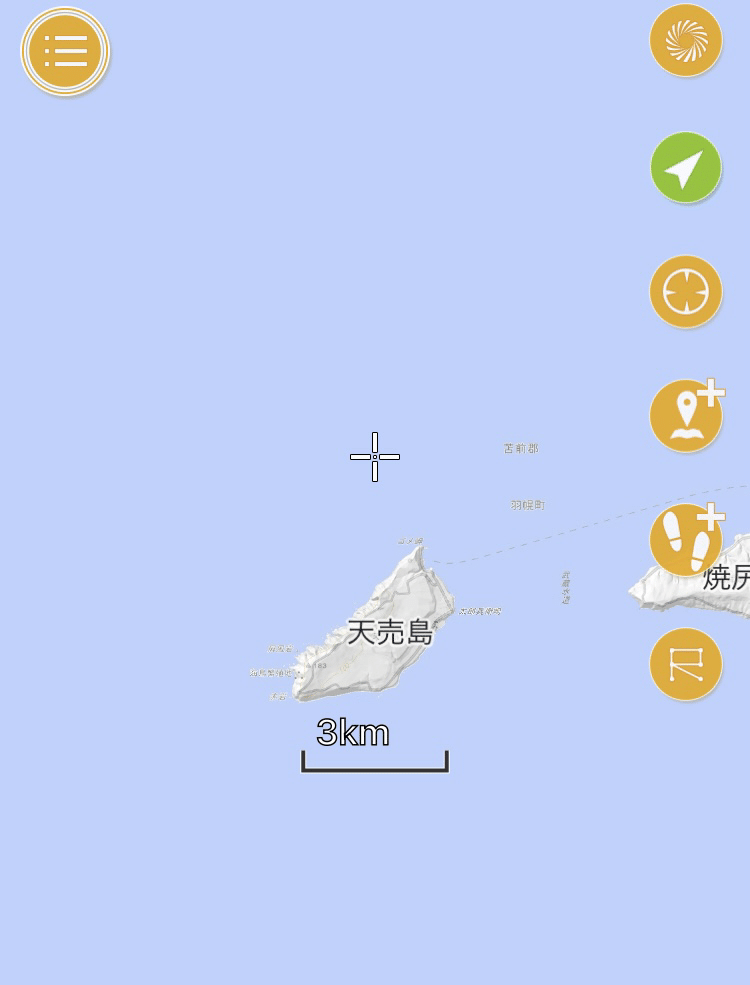

東西にたった30キロの距離に収まる島である。想像よりもずっと小さかった。ただスケール感がピンと来なかったので行ったことのある北海道の離島と比べてみる。このくらいなのかなと思った天売島は、こちらも想像以上に小さかった。なんと3キロ。

次に利尻島を見てみた。スケールとしてはだいたいこのくらいなのかと納得した。ただ、甑列島は細長いので、面積はずっと小さい。

そんな小さな島で、限られた資源、限られた環境で、何と豊かなものづくりがされていたのだろう。身近なものを最大限利用する。その手法は現代からすると過酷だと捉えられがちだが、身近な自然と一体化した暮らしの中の過酷や危険と隣り合わせの喜びもきっとあったはずで、そもそも人間が生きるとはそういうことなのではないか。だからそうした危険と隣り合わせの暮らしから解放された現代では、危険なレジャー(註2)がその代替として存在するのだ。

ただし、だからと言って「昔は良かった」「昔の人はすごい」などというつもりは全くない。すべて身の回りだけという暮らしは大変豊かな一方で、限られた情報の中で間違った選択がされていたこともあったろう。たとえば「環境破壊に考えが及ばず、知らず自然環境や地球環境に致命的なダメージを与えていたかもしれない可能性」のようなことである(甑島のモノづくりがそうだった、という意味ではなく、広く日本全体として、もしくは人類全体として、の話)。

幸い現代ではそういうことにあらゆる方面から敏感になることが可能である。豊かな人間的暮らしを継承しつつ、グローバルな情報をもちながら、分をわきまえながらも逸脱せず、皆の幸せを願い、豊かなものづくりに繋げていく、そんな夢のようなことも、きっと不可能ではない。

2.体が基準であることの心地良さ

この話はやや余談的だが、前述の染織αの中に「葛の蔓を採る長さは1尋(ひろ)半〜2尋」という記述がある。「尋」がよくわからなかったので調べてみると約182.88cm、というより、どうも「両手を伸ばした長さ」であったようで、すると「両手を伸ばした長さよりちょっと長いくらい〜その2倍くらいの長さ」で葛の蔓を採取していたということになり、これは私が今採取している長さと見事に一致する。このことは色々な意味で非常に示唆深い。何より、自分の体の各所の長さが基準になるものづくりは、大変心地が良く作業もしやすい。人によって長さが異なる、細かいことを気にしないアバウトな感じもとても良い。

3.紋付きの葛布から現代の「きもの」の着方を考える

紋付きの葛布が非常に格好良い。葛布の汎用性と可能性を改めて感じる写真である。ぜひ実物を見てみたいものだ。

衣料とする資源が限られているのだから日常着も非日常着もその素材が同じであるというのは何も不思議なことではなく、そういえば北海道で言えばアットゥシも同じである(晴れ着と日常着が同じ素材)。

現代の「きもの」で、素材によってカジュアルだ、フォーマルだ、と分けてしまうことが一般的になっているが、それは非常に贅沢な話であり(だからこそ位の高い人しか身につけられなかった素材=フォーマル、と捉えることもできるかもしれないが)、より注目すべきはそこに施される文様や紋、紋様、色なのだということに改めて思い至る。布は、素材と色と文様のコラボレーションであり、その一つ一つの存在に非常に強いメッセージが含まれている。

甑島の葛布についての染織αの記事は、もう一つあるのだが、あいにく入手できていなくて先日国会図書館から複写を取り寄せる申し込みをしている。それが届いたら続編を書きたいと思う。そちらにはあるいは紋付の葛布について書かれているのかもしれないと期待する。

(2025.3.9現在、この資料は手元にあり現在読んでいる)

註・参考文献

(註)

1.『染織α』 216号(通号249号)p26

2.岩壁登攀、雪山登山またはバックカントリースキー、沢登り、カヌーあるいは通常の登山なども含まれるかもしれない。これらは何もなければ何もないが、一度間違えると命が危険に晒される。そんなレジャーがあるだろうか。例えばテニスで命の危険があるか?突然の病気などの場合は別として、テニスが直接的原因となって命が脅かされるなどということはない。私も山登りは好きで、時に雪崩ビーコンを携帯してバックカントリースキーにも行くが、なぜ命の危険がある「遊び」がしたいのか?それは現代では失われた「恐怖の先の喜びの体験」をしたいからで、太古の昔からのその喜びが刻まれた遺伝子を持っている人類が一定数いるのだと思っている。

(主な参考文献)

文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/215049

ウィキペディア 下甑町瀬々野浦

『季刊染織と生活/月刊染織α/染織情報α 主要記事目録』/宵衣堂編』

『染織α』 染織と生活社 1999.3 216号 「芙蓉の里は葛の里(上)下甑島”葛布”の庶民衣」

※その他ネット上に公開されている論文がいくつかあるのでご興味ある方はお調べになってみてください。

※この記事はnoteメンバーシップ「Kuzunonuno Lab.Ⅱ」で2024年11月27日に限定公開としておりましたが、内容として公開することが良いと判断し、2025年3月9日に転載・一般公開いたしました。

転載元の記事はこちら